Catégorie Recherche médicale

Dr. Abdoulaye Djimdé (République du Mali)

Né en République du Mali en 1964.

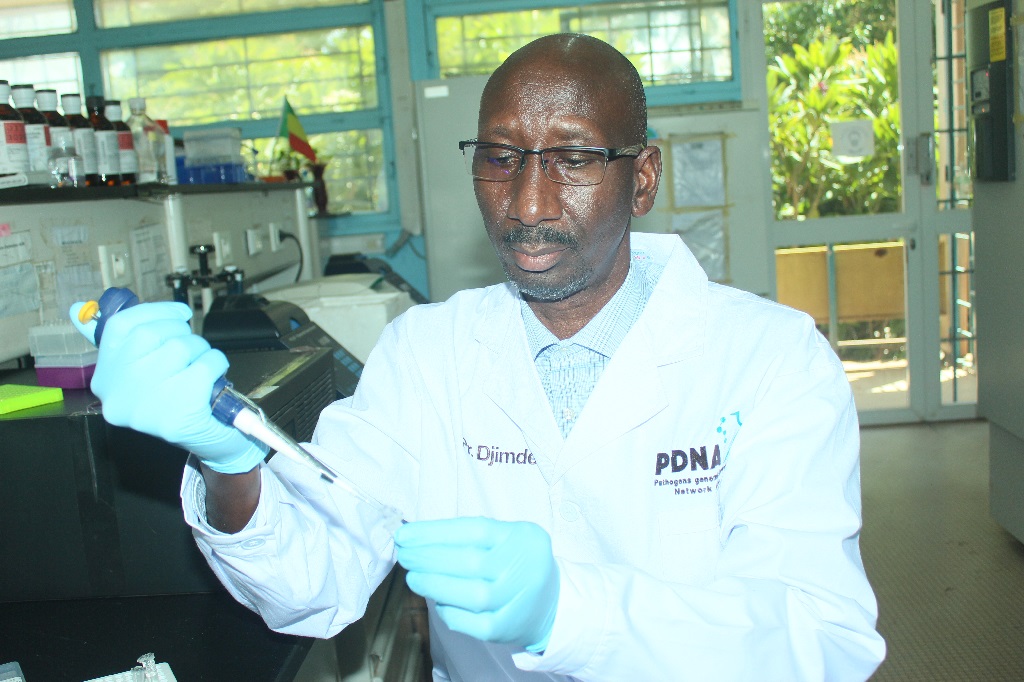

Âgé de 61 ans. Chercheur spécialisé en parasitologie moléculaire. Il a obtenu un doctorat en pharmacie à l'École nationale de médecine et de pharmacie de Bamako, au Mali, et un doctorat en philosophie à l'Université du Maryland, aux États-Unis. Actuellement directeur du Centre de recherche et de formation sur les parasites et les microbes (PMRTC) de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. (Photo Crédit : Abdoulaye Djimdé)

Raisons de l'attribution du prix

L'expérience tragique de la perte d'un frère à cause du paludisme lorsqu'il était enfant et la carrière initiale de jeune pharmacien ont motivé le Dr Djimdé à poursuivre la recherche sur le paludisme, une maladie endémique qui menace la vie des populations en Afrique. Les résultats de ses recherches au cours des trente dernières années ont contribué de manière significative à l'amélioration du traitement et du contrôle du paludisme et ont eu un impact important sur les politiques de santé des gouvernements africains et de l'OMS. En particulier, le Dr Djimdé, avec ses collaborateurs, a montré que le gène de Plasmodium falciparum qui conférait une résistance à la chloroquine dans les souches de laboratoire était responsable du paludisme résistant à la chloroquine chez les patients atteints de paludisme, grâce à ses recherches sur le terrain dans les régions du Mali où le paludisme est endémique. Il a ensuite conçu des marqueurs moléculaires qui peuvent confirmer la résistance à la chloroquine sur le terrain. Il a également démontré la sécurité et l'efficacité des médicaments antipaludiques par le biais d'essais cliniques de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. En outre, il a mis en place le Pathogens genomic Diversity Network Africa (PDNA), un réseau de recherche collaborative pour la lutte contre le paludisme dans 12 pays africains(maintenant 16 pays), et a créé un système de partage des protocoles expérimentaux et des données génétiques. En outre, en tant que directeur du Centre de recherche et de formation sur les parasites et les microbes (PMRTC) à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, il a travaillé avec diligence pour former de jeunes scientifiques et a collaboré avec de nombreux groupes de recherche internationaux. En dépit de conditions difficiles, il a fait du centre une plaque tournante d'un réseau international de recherche sur le paludisme. Grâce à ces réalisations, ses recherches ont permis de sauver la vie de nombreuses personnes vivant dans des zones où le paludisme est endémique, et il reste fermement déterminé à réaliser le rêve d'une « Afrique sans paludisme ».

Résumé des réalisations

Malgré les progrès récents, le paludisme reste l'un des problèmes de santé publique les plus urgents en Afrique subsaharienne. Dr. Abdoulaye Djimdé a vécu une expérience tragique avec cette terrible maladie, qui a coûté la vie à l'un de ses frères bien-aimés. Il n'avait que 12 ans. Cette expérience l'a incité à devenir plus tard un scientifique spécialisé dans la lutte contre le paludisme et à empêcher d'autres enfants de mourir de cette maladie. Pour atteindre cet objectif, il a entrepris des études de pharmacie au Mali et a obtenu son diplôme avec mention. En tant que jeune pharmacien, sa principale action contre le paludisme consistait à envoyer chaque année un carton rempli de médicaments antipaludiques, y compris des comprimés et des produits injectables, à son père qui restait au village avec le reste de la famille. Conformément à la tradition africaine qui veut que l'on partage le peu que l'on a, la réception de ces médicaments permettait de traiter rapidement les cas de paludisme au sein de la famille de Djimdé, de sa famille élargie et de ses amis, ainsi que dans le voisinage. Il s'est rapidement rendu compte que, pour que ses actions de lutte contre le paludisme aient une portée au-delà de sa communauté, il devait faire plus. Il s'est donc porté volontaire au Centre de recherche et de formation sur le paludisme du École nationale de médecine et de pharmacie, Bamako, puis s'est inscrit en doctorat de microbiologie et d'immunologie à l'Université du Maryland, à Baltimore.

Les principaux points forts de la carrière du Dr Djimdé, qui s'étend sur 30 ans, sont les suivants.

1. Mise au point d'un marqueur moléculaire de la résistance à la chloroquine

La chloroquine était un traitement très efficace contre le paludisme, sûr et peu coûteux, et a donc été utilisée comme médicament antipaludéen dans de nombreuses régions du monde pendant de nombreuses années. Cependant, dans la seconde moitié des années 1950, Plasmodium falciparum, qui provoque les symptômes les plus graves et les plus mortels parmi les protozoaires responsables du paludisme qui infectent l'homme, a acquis une résistance à la chloroquine. Le gène Pfcrt, responsable de la résistance à la chloroquine chez Plasmodium falciparum, a été identifié par la suite, mais comme des souches cultivées en laboratoire ont été utilisées pour cette recherche, on ne savait pas si Pfcrt était effectivement le gène responsable de la résistance à la chloroquine sur le terrain dans les régions où sévissent des épidémies de paludisme au Mali. Avec ses collaborateurs, Dr Djimdé est le premier à demontrer que Pfcrt est responsable de la résistance à la chloroquine, même en zones d’ endémie et il a également conçu un marqueur moléculaire fiable pour la résistance à la chloroquine sur le terrain. Son système de surveillance a été adopté d'abord en Afrique subsaharienne, puis dans le monde entier. Sous la direction du Dr Djimdé, l'équipe de recherche a utilisé ce marqueur moléculaire pour prouver que la résistance à la chloroquine était largement répandue au Mali, ce qui a conduit à un changement du traitement de premier choix contre le paludisme dans le pays.

2. Développement clinique des médicaments antipaludiques

Lorsque le Plasmodium falciparum, qui avait acquis une résistance à la chloroquine, a été signalé dans le monde entier, il est devenu nécessaire d'introduire en clinique de nouveaux médicaments antipaludiques plus efficaces. Le Dr Djimdé et ses collègues chercheurs ont mené des essais cliniques de phase II à IV sur des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (ACT) et ont vérifié leur innocuité et leur efficacité en Afrique subsaharienne. L'artésunate-pyronaridine (PyramaxR), l'une de ces ACT, avait été enregistrée comme médicament pour le traitement du paludisme dix ans plus tôt en Europe, mais en raison de préoccupations concernant son innocuité, son utilisation a été limitée à un seul traitement par patient. Or, en Afrique subsaharienne, les enfants sont infectés par le paludisme plusieurs fois par an. On ne pouvait donc pas s'attendre à ce que l'administration de PyramaxR soit efficient dans ce contexte Africain. Le Dr Djimdé et son équipe ont mené une étude transversale à long terme à grande échelle, rassemblant 13 350 cas de paludisme et les traitant avec l'une des quatre ACT, y compris PyramaxR, puis en suivant chaque cas pendant deux ans. Les résultats ont montré que l'artésunate-pyronaridine était efficace lorsqu'il était administré de manière répétée à des patients présentant des épisodes consécutifs de paludisme, et que l'administration multiple ne posait aucun problème de sécurité. Cette découverte a conduit l'OMS à approuver les utilisations multiples de PyramaxR. Par la suite, PyramaxR a été utilisé dans 27 pays, dont 22 en Afrique subsaharienne, et a sauvé la vie de nombreux enfants africains.

3. Diversité génétique des plasmodies africaines

Le Dr Djimdé a convaincu ses collègues chercheurs de 12 pays africains de créer le réseau Plasmodium Diversity Network Africa (aujourd'hui Pathogens genomic Diversity Network Africa (PDNA)) et a conçu un système permettant de partager facilement des protocoles expérimentaux, des échantillons, des données génétiques, etc. Les recherches conjointes menées dans le cadre de ce réseau ont débouché sur les premières recherches génétiques sur les protozoaires responsables du paludisme en Afrique, et le Dr Djimdé et ses collègues ont découvert l'existence de sous-populations majeures de Plasmodium falciparum en Afrique subsaharienne. Ces résultats ont contribué à ce que l'OMS ait modifié sa politique en matière de paludisme, qui était auparavant traitée de la même manière quel que soit le pays : les mesures de lutte contre le paludisme en Afrique subsaharienne doivent être prises par le biais d'une méthode adaptée à ce pays, sur la base des données locales de chacun d'entre eux. Le Dr Djimdé et ses collègues du PDNA poursuivent leur collaboration afin d'évaluer l'impact potentiel de la diversité génétique sur les interventions contre le paludisme, la résistance aux médicaments antipaludiques, l'efficacité des vaccins et le contrôle des organismes vecteurs.

4. Former de jeunes chercheurs par la recherche

Le Dr Djimdé se concentre sur la création de divers programmes visant à renforcer les capacités de recherche en Afrique et a été le fer de lance de la formation de partenariats stratégiques mondiaux portant sur le paludisme et la résistance aux médicaments dans la région africaine. En tant que directeur fondateur de Developing Excellence in Leadership and Genomics Training for Malaria Elimination (DELGEME), un programme de formation qu'il dirige avec ses collègues du PDNA, il s'est engagé à former d'excellents jeunes chercheurs. Par exemple, il a élaboré un vaste programme de formation en génétique et en bioinformatique, notamment sur les protozoaires responsables du paludisme et les hôtes humains, à l'intention de jeunes scientifiques de 17 pays de l'Afrique subsaharienne. Les jeunes chercheurs qui ont suivi le programme DELGEME ont produit d'excellents résultats de recherche dans les domaines de la génomique et de la bioinformatique. Récemment, le programme a été étendu à DELGEME Plus et met également l'accent sur la recherche en matière de résistance aux médicaments antimicrobiens sous la direction du Dr Djimdé.

Dr. Djimdé menant des recherches sur le paludisme au laboratoire du Centre de recherche et de formation sur les parasites et les microbes (PMRTC). (Photo Crédit : Abdoulaye Djimdé)

Dr Djimdé forme de jeunes chercheurs de pays africains au Laboratoire du Reseau Africain pour l’étude de la génomique des pathogènes (PDNA). (Photo Crédit : Abdoulaye Djimdé)

Dr Djimdé écoute les communautés pour réaliser son rêve d'une Afrique sans paludisme. (Photo Crédit : Abdoulaye Djimdé)