7月21日は海の日。海に触れてみませんか?

2025年7月17日

7月には3連休があります。これは、毎年7月の第3月曜日が、「海の日」という国民の祝日となっているためです。旅行やレジャー、海水浴などを楽しむ方も多いと思いますが、この「海の日」について、皆さんはどのくらいご存じでしょうか。

「海の日」ってなあに?

「海の日」の起源は、明治時代にまで遡ります。

1876年(明治9年)、明治天皇が東北地方を巡幸された際、初めて軍艦以外の船舶に乗って航海をし、7月20日に横浜港にご帰着されました。この出来事を記念し、海に感謝する日として、7月20日を「海の記念日」に制定したことに由来します。

その後、1996年(平成8年)から7月20日を「海の日」として祝日にし、さらに、2003年(平成15年)に、7月の第3月曜日を「海の日」とすることに変更され、今年は海の日制定から30回の節目を迎えます。

「海の日」を国民の祝日としている国はほかに例がなく、四方を海に囲まれ、海と共に文化や歴史を紡いできた日本ならではの祝日と言えます。

海を知ろう!

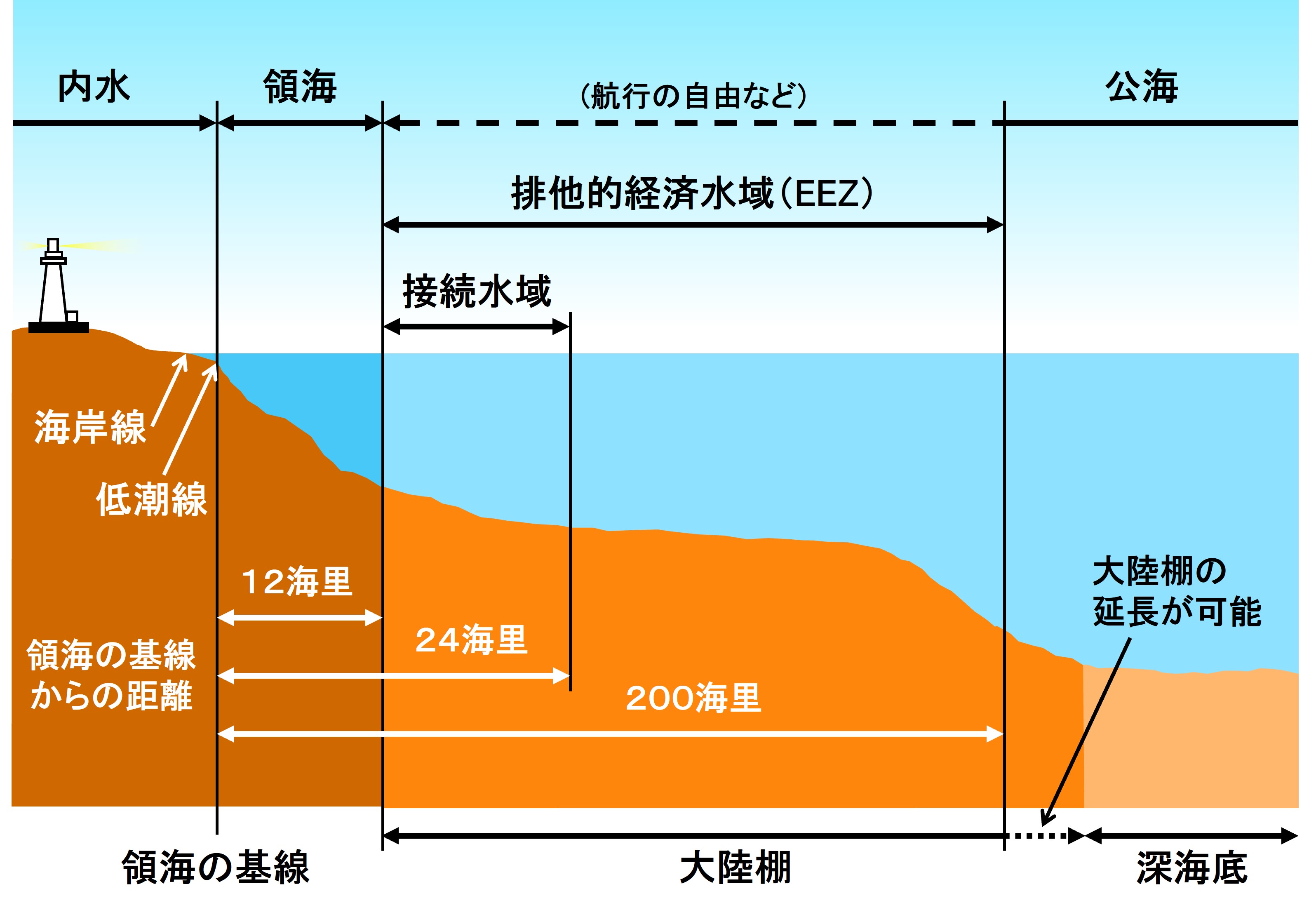

日本は、領海※1を含む排他的経済水域(Exclusive Economic Zone:EEZ※2)の総面積が世界第6位を誇る海洋国家で、その広さは国土面積の約12倍にもなります。北海道、本州、四国、九州、沖縄本島をはじめ、周囲が100m以上ある島だけでも約1万4千島、小さなものまで入れると10万以上あると言われており、これらの島は日本の広大な管轄海域の根拠となる重要な役割を担っています。

私たちにとって海は古くから物資の輸送や豊かな食を得る場として欠かせない存在であり、また、観光や文化の面でも大きな役割を果たしてきました。

※1:領海とは、基線から12海里(約22km)までのこと。

※2:

排他的経済水域とは、基線から200海里(約370km)までのことで、漁業をしたり、石油などの天然資源を掘ったり、科学的な調査をしたりという活動を自由に行うことができる水域のこと。

【参考図(各種海域の概念図)】

海について知ることは、地球全体を理解することにもつながります。内閣府では、皆さんが海について理解を深め、親しみを持てるように、「海洋教育情報プラットフォーム」というWEBサイトを立ち上げました。

夏休みの自由研究や日頃の自主学習教材として活用できるコンテンツをたくさんご紹介しておりますので、「海の日」を機会に、改めて私たちの海のことや海に関わる仕事について学びませんか?

海洋教育情報プラットフォーム

全国の海に関する施設(水族館・博物館など)や、オンライン教材(海について学べる動画や読みもの)等を掲載しています。「海の日」にちなんだ様々なイベントが各地で開催されますので、あなたの住むまちについてもぜひ検索してみてください!意外と知らなかった観光スポットに出会えるかもしれません。

内閣府が作成した海について学べるコンテンツ

☆中学生向け

リーフレット「海の魅力、どれくらい知っていますか?」(PDF形式:3,455KB)

海の動植物の生態をはじめ、私たちの暮らしを支える海の仕事(水産業・海運業等)や、鉱物資源やエネルギー資源のことなど、海の世界を分かりやすく解説しています。

また、気候変動に伴う海面上昇やプラスチックごみ等による海洋汚染、サンゴ礁の死滅など、現在の海が抱える課題についても考えるきっかけになります。

☆高校生向け(必修科目「情報I」学習用)

動画「地球温暖化で北極や南極の氷が溶けると地球はどうなる?!地球規模のオープンデータを活用し、探究的な問題解決に挑戦しよう!」

南極に滞在したことがある情報科目の専門講師が、地球科学の専門家とともにオープンデータを活用しながら、地球温暖化が私たちに与える影響を探究します。

海について学べる情報ページ(関係省庁のWEBサイト)

- JAMSTECパーク(文部科学省/国立研究開発法人海洋研究開発機構)

- JAMSTEC BASE(文部科学省/国立研究開発法人海洋研究開発機構)

- 海や水産業を学べるキッズページ(農林水産省/国立研究開発法人水産研究・教育機構)

- なっとく!再生可能エネルギー 洋上風力発電関連制度(経済産業省)

- 海の仕事について学べるSEA-GOTO(国土交通省)

- 海ココキッズ「#知ろう もっと 海のこと」(国土交通省)

- ブルーカーボン(環境省)

- 里海ネット(環境省)

- エコジン特集 海がプラスチックで溢れる!?(環境省)

- 海洋ごみ教材(環境省)

- プラスチック・スマート(環境省)

- チャギントン×SDGs(国立公園と海のごみ)(環境省)

<チャギントン×SDGs>#30 「国立公園(こくりつこうえん)と海(うみ)のゴミ①」【チャギントンちゃんねる】

<チャギントン×SDGs>#31 「国立公園(こくりつこうえん)と海(うみ)のゴミ②」【チャギントンちゃんねる】

<チャギントン×SDGs>#32 「国立公園(こくりつこうえん)と海(うみ)のゴミ③」【チャギントンちゃんねる】 - 海上自衛隊のお仕事キッズページ(防衛省)