国立公文書館にて企画展「万博」を開催!

2025年5月22日

現在、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催されています。

歴史的にみれば、慶応3年(1867)にパリ万博に参加して以来、日本は様々な博覧会に、様々な立場で関わってきました。

国立公文書館は、国の行政機関が作成した公文書を所蔵しており、そのなかには日本が参加した国外の博覧会や、自国で開催した博覧会に関する資料も含まれています。

本企画展「万博-日本と博覧会の歴史-」では、幕末から現代に至る時期に、国内外で開催された博覧会に関する資料をご覧いただけます。

この機会に、国立公文書館の所蔵資料を通じて、日本が博覧会とどのように関わってきたのか、振り返ってみませんか。

展示会構成

Ⅰ 日本と国際博覧会の出会い

各国が参加する国際的な博覧会は、1851年にイギリスのロンドンで開催されたものが最初と言われています。以後、国際博覧会(万国博覧会、万博ともいいます)は1870年までの20年間におよそ50回も開催されるほど、各国で盛んに開催されました。

日本と国際博覧会の出会いは、江戸時代に始まります。慶応3年(1867)にフランスのパリで開催された国際博覧会に、幕府が正式に参加しました。明治維新以後も、明治政府が明治6年(1873)のウィーン万博に正式参加して以降、海外で開催される国際博覧会に関わっていきます。

ここでは幕末から明治初期の日本と国際博覧会に関する資料をご紹介します。

Ⅱ 国際博覧会を目指して

明治期に入ると、国際博覧会を意識した「博覧会」が国内で開催されるようになります。

明治4年(1871)に京都で民間による博覧会が開かれ好評を博して以降、東京、福岡、島根など各地で博覧会が開かれるようになりました。

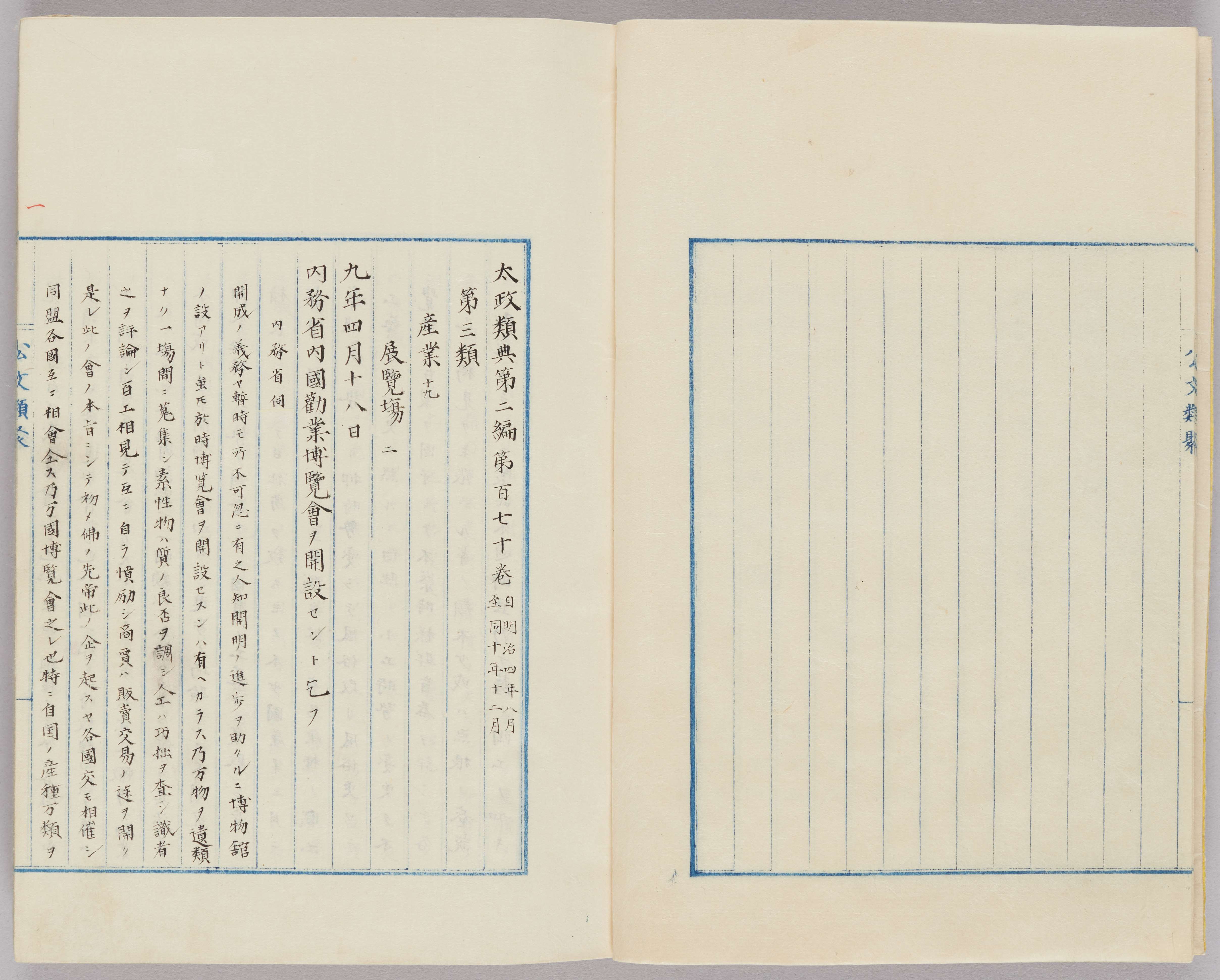

政府は、国際博覧会などをモデルとして、国内の産業振興をはかる目的で、内国勧業博覧会を明治10年に東京の上野公園で開催しました。以後、内国勧業博覧会は、第2回(明治14年、上野公園)、第3回(明治23年、上野公園)、第4回(明治28年、京都)、第5回(明治36年、大阪)まで開催されました。

こうした経験を経て、明治39年には、外国も参加する国際博覧会として、日本大博覧会を明治45年に開催することが決まりました。

ここでは明治期の日本で開催された博覧会に関する資料をご紹介します。

Ⅲ 外国で開催された様々な博覧会

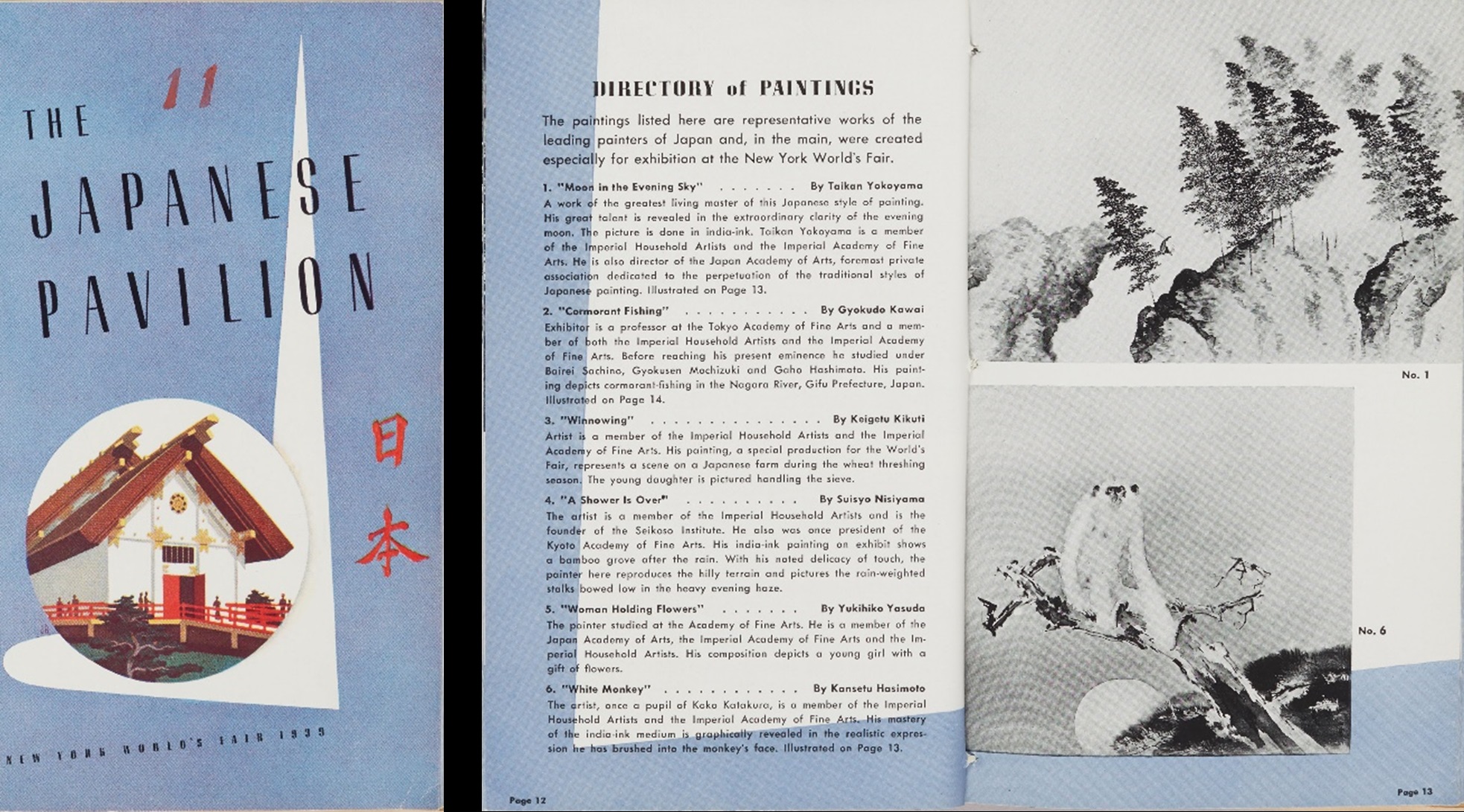

日本は、国際博覧会と出会ってから、日本国内での開催を目指していましたが、昭和45年(1970)の日本万国博覧会(大阪万博)を待たなければなりませんでした。一方で、外国で開催された国際博覧会をはじめとした様々な博覧会への参加は続けていました。

ここでは明治中期から昭和前期に外国で開催された様々な博覧会に関する資料をご紹介します。

Ⅳ 日本における国際博覧会

昭和3年(1928)、国際博覧会の規模や開催時期のルールを定めた国際博覧会に関する条約が締結され、国際博覧会の開催には、条約が定めるルールに則り、博覧会国際事務局に承認されることが必要となりました。日本は昭和40年に同条約に加盟し、昭和45年に日本初の国際博覧会を開催することを決定しました。

昭和45年、大阪府の千里丘陵を会場に、日本万国博覧会が開催され、183日間に延べ6,421万人が来場しました。その後、昭和50年に沖縄国際海洋博覧会(沖縄海洋博)、昭和60年に国際科学技術博覧会(つくば万博)、平成2年(1990)に国際花と緑の博覧会(花博)、平成17年に2005年日本国際博覧会(愛・地球博)が開催されました。

ここでは日本で開催された国際博覧会に関する資料をご紹介します。

主な展示資料

- 内国勧業博覧会の開催に関する資料

: 「内務省内国勧業博覧会開設ヲ乞フ」(明治9年) - 日本大博覧会(実現しなかった幻の国際博覧会)に関する資料

: 「次回開設スヘキ博覧会ニ関スル件ヲ決定ス」(明治39年) - 外国で開催された博覧会に関する資料

: 「千九百四十年紐育万国博覧会ニ関スル件ヲ定ム」(昭和14年) - 国際博覧会開催の前提となる条約への加盟に関する資料

: 「国際博覧会に関する条約」(昭和40年) - 日本初の国際博覧会である大阪万博に関する資料

: 「日本万国博覧会 政府公式記録」(昭和45年) - 平成18年(2005)3月から9月に開催された愛・地球博(愛知万博)に関する資料

: 「日本国際博覧会公式記録DVD版 2005年」(平成18年)

該当施策のページ

展示担当者による展示解説会も実施します。

第1回:6/4、第2回:6/18

※要申込。上記ページ内の受付フォームからお申込みください。