第5回野口英世アフリカ賞受賞者(授賞業績)

医学研究分野

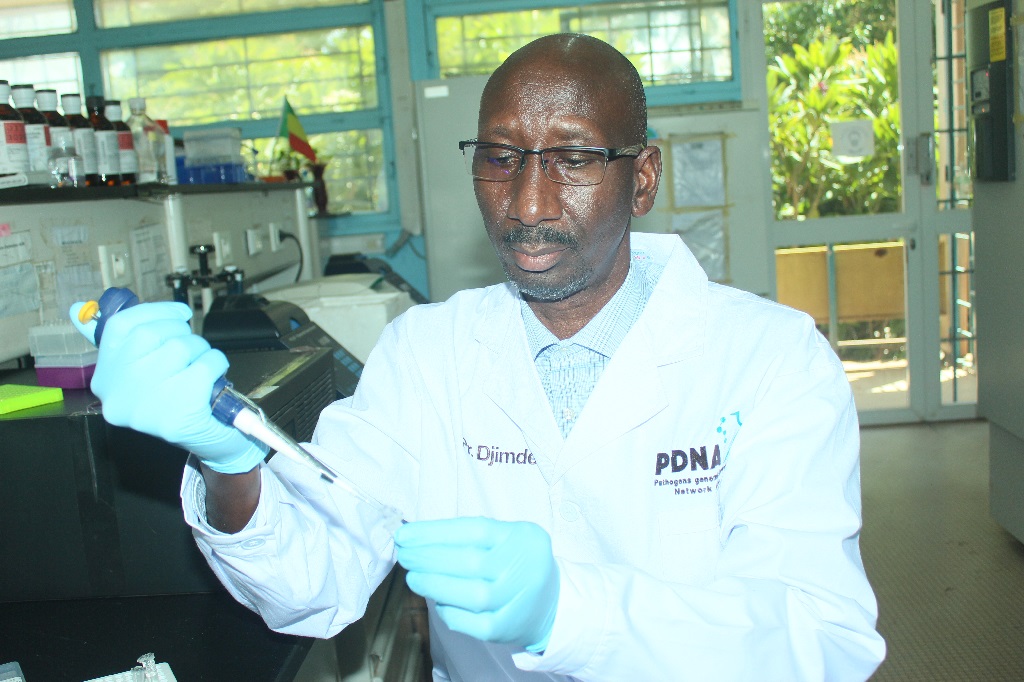

アブドゥライ・ジムデ博士(マリ共和国)

アブドゥライ・ジムデ博士

アブドゥライ・ジムデ博士

(Dr. Abdoulaye Djimdé)

1964年、マリ共和国生まれ。61歳。分子寄生虫学の研究者。 マリ国立医科薬科学校で博士号(薬学)を取得。米国メリーランド 大学で博士号を取得。現在、バマコ科学技術工科大学 寄生虫・微生物研究研修センター(PMRTC)所長。

(写真提供:Abdoulaye Djimdé)

幼少期に兄弟をマラリアで失うという悲しい体験と若き薬剤師としての経験が、ジムデ博士がアフリカの人々の生命を脅かすマラリアの研究を志すきっかけとなった。

これまでの30年間にわたる研究成果は、マラリアの治療と制御の改善に大きく貢献し、アフリカ各国政府やWHOの保健政策にも重要な影響を及ぼした。特に、博士は、共同研究者とともに、マリのマラリア流行地でのフィールド調査を通じて、実験室株でクロロキン耐性をもたらすマラリア原虫の遺伝子が、マラリア患者の体内においてもクロロキン耐性の原因であることを明らかにし、さらに現場でのクロロキン耐性を確認できる分子マーカーを設計した。また、アルテミシニンベースの併用療法の臨床試験を通じて、抗マラリア薬の安全性と有効性を実証した。さらに、アフリカ12か国によるマラリア対策のための共同研究のネットワークであるPDNA(Pathogens genomic Diversity Network Africa)を設立し、実験プロトコルや遺伝子データ等を共有できる体制を構築した。加えて、バマコ科学技術工科大学寄生虫・微生物研究研修センター(PMRTC;Parasites & Microbes Research & Training Center )の所長として若手科学者の育成に熱心に取り組むとともに、多くの国際的研究グループと連携する中で、様々な厳しい条件の下にありながら、同センターをマラリア研究の国際的なネットワークのハブに発展させた。

これらの成果により、博士の研究はマラリア流行地域に住む多くの人々の命を救ってきたが、博士は今も「マラリアのないアフリカ」の夢の実現に向けて尽力している。

業績概要

昨今の医学の進展にもかかわらず、マラリアは依然としてサハラ以南のアフリカで最も切迫した公衆衛生課題の一つである。マリの農村で育ったアブドゥライ・ジムデ博士は、12歳の時、この恐ろしい病気で最愛の兄弟の一人を失った。この悲しい体験が、後年、彼をマラリア対策研究者に導き、子供たちの命をマラリアから救うきっかけになった。

彼はマリで薬学を学び、優秀な成績で卒業した。その後、若い薬剤師として働く傍ら、毎年、錠剤や注射薬を含む抗マラリア薬を箱いっぱいに詰めて、村で暮らす父親ら家族に送りとどけた。わずかなものを分かち合うというアフリカの伝統に則り、これらの薬は、ジムデ博士の家族、親戚、友人、そして近隣のマラリア患者の間で迅速な治療に効果を発揮した。

自分のマラリア対策が故郷の地域社会にとどまらないためには、もっと多くのことをする必要があることに気づいた彼は、マリ国立医科薬科学院のマラリア研究研修センターでボランティア活動を行い、その後、米国メリーランド大学の微生物学・免疫学の博士課程に進学した。

ジムデ博士の30年にわたる研究活動の主な業績は以下の通り。

1. クロロキン耐性の分子マーカーの開発

クロロキンはマラリアに対して非常に効果的な治療薬で、安全かつ安価であったため、長年にわたり世界各地で抗マラリア薬として使用された。しかし、1950年代後半、ヒトに感染するマラリア原虫の中でも最も悪性度が高く致命的な症状を引き起こす熱帯熱マラリア原虫(Plasmodium falciparum)が、クロロキンに対する耐性を獲得した。その後、熱帯熱マラリア原虫のクロロキン耐性の原因となる遺伝子(Pfcrt)が発見されたが、この研究で用いられたのは実験室で継代された株であったため、実際に流行地で蔓延する熱帯熱マラリア原虫の株においてもPfcrtが原因遺伝子であるかどうかは不明であった。博士は、共同研究者とともに、Pfcrtが流行地の現場でもクロロキン耐性の原因遺伝子であることを初めて実証し、さらに現場でクロロキン耐性を判定する、信頼できる分子マーカーを設計した。この診断手法(アッセイ系)はサハラ以南のアフリカで、その後世界中で採用されるようになった。博士の指導の下、研究チームはその分子マーカーを使用して、マリでクロロキン耐性が蔓延していることを実証し、同国におけるマラリアの第一選択治療薬の変更につながった。

2. 抗マラリア薬の臨床開発

クロロキン耐性を獲得したマラリア原虫が世界中で報告されると、より有効な新しい抗マラリア薬の臨床導入が必要となった。ジムデ博士らは、アルテミシニンベースの併用療法(ACT)の第II相から第IV相の臨床試験を実施し、サハラ以南のアフリカでその安全性と有効性を明らかにした。ACTのうちのひとつであるアルテスネート-ピロナリジン(PyramaxR)は、10年前にヨーロッパでマラリア治療薬として登録されたが、安全性への懸念から患者1人につき使用は1回に制限されていた。しかし、サハラ以南のアフリカでは、子どもたちが毎年何度もマラリアに感染していたので、この投与法ではPyramaxRの効果が期待できなかった。博士と彼のチームは、13,350例のマラリア症例を集め、PyramaxRを含む4種類のACTのいずれかで治療し、その後2年間にわたって各症例を追跡調査するという大規模な長期縦断研究を実施した。その結果、PyramaxRは、マラリアを連続して発症する罹患者に対して繰り返し使用した場合も有効であり、複数回投与しても安全性に問題はないことが実証された。この発見により、PyramaxR の複数回投与がWHOにより承認されることになった。その後、PyramaxRはサハラ以南のアフリカ諸国22か国を含む27か国で使用されるようになり、アフリカの多くの子どもたちの命を救ってきた。

3. アフリカの熱帯熱マラリア原虫の遺伝的多様性

ジムデ博士はアフリカ12か国の研究者を説得し、原虫多様性アフリカ・ネットワーク(現在の16か国による「病原体遺伝子多様性アフリカ・ネットワーク(Pathogens genomic Diversity Network Africa: PDNA)」)を設立し、実験プロトコル、サンプル、遺伝子データなどを容易に共有できる体制を構築した。このネットワークを通じて行われた共同研究は、アフリカ全域にわたる初めてのマラリア原虫の遺伝学的研究につながり、博士らはサハラ以南のアフリカに熱帯熱マラリア原虫の主要な亜集団が存在することを発見した。この研究成果を踏まえ、WHOはそれまで国別ではなく一括して行われていたマラリア対策を変更し、サハラ以南のアフリカにおけるマラリア対策は、各国の現地データに基づき、その国に適した方法で行うことにした。博士とPDNAの研究者たちは、マラリア対策、抗マラリア薬耐性、ワクチンの有効性への影響、及び媒介動物の制御に対する潜在的な影響などを評価するために協力を続けている。

4. 研究を通じた若手研究者の育成

ジムデ博士は、アフリカにおける研究能力を高めるための様々なプログラムの構築に尽力し、アフリカ諸国のマラリアと薬剤耐性を研究する世界的な戦略的ネットワークの構築を主導してきた。特に、バマコ科学技術工科大学寄生虫・微生物研究研修センター所長として、PDNAの共同研究者たちと研修プログラム(Developing Excellence in Leadership and Genomics Training for Malaria Elimination:DELGEME)を創設して、サハラ以南のアフリカ17カ国の若手研究者を対象に、マラリア原虫やヒト宿主などの遺伝学やバイオインフォマティクスに関する広範な研修を実施するなど、優秀な若手研究者の育成に全力で取り組んでいる。DELGEMEで学んだ若手研究者たちは、ゲノミクスやバイオインフォマティクスの分野で数多くの優れた研究成果を生み出している。近年、このプログラムはDELGEME Plusに拡大され、博士のリーダーシップの下、抗菌薬耐性の研究にも力を入れている。

寄生虫・微生物研究研修センター(PMRTC)の実験室でマラリアの研究を行うジムデ博士

(写真提供:Abdoulaye Djimdé )

「病原体遺伝子多様性アフリカ・ネットワーク(PDNA)」の実験室でアフリカ各国の若手研究者の人材育成にあたるジムデ博士

(写真提供:Abdoulaye Djimdé )

マラリアのないアフリカの夢を胸に村人の話に耳を傾けるジムデ博士

(写真提供:Abdoulaye Djimdé )